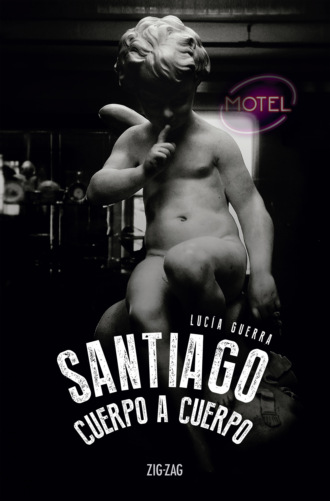

Reseña a Santiago: cuerpo a cuerpo de Lucía Guerra

Por Yanina Guerra Soriano

Santiago: cuerpo a cuerpo es la última novela de Lucía Guerra publicada en septiembre de 2021 por la editorial Zig Zag. En sus primeras páginas se presenta una imagen del Escudo de Armas de la ciudad de Santiago de Chile en el que se observa un león que porta en su mano una espada. Es una insignia que evidencia la hostilidad de este espacio urbano, considerando que el león simboliza fuerza, valentía, potencia y fiereza, mientras que la espada simboliza ataque y defensa, poder y bravura, o más específicamente, la presencia de un estado militar que se remonta al Santiago colonial. Sin embargo, la novela menciona que este símbolo de valentía y fortaleza no es más que la frágil fachada de una ciudad víctima de los desastres: ataques bélicos de los indígenas mapuche, terremotos, epidemias e inundaciones creadas por las devastadoras crecidas del río Mapocho (11).

Detrás de esta fachada se esconden historias que la novela facilita mediante la entrega de informaciones singulares y valiosas sobre la construcción de la ciudad, pequeños tesoros que parecieran haber estado encerrados dentro de un cofre. Datos sobre Santiago que seguramente gran parte de la población desconoce, como por ejemplo cuando se mencionan las Cajitas de agua, antaño ubicadas en la actual Plaza Dignidad. Al leer estas informaciones se experimenta la sensación de que esta ciudad no es nuestra, de que es una desconocida. Esto sucede porque la apertura del cofre implica sacar a la luz y no se saca a la luz sino aquello que ha permanecido oculto. En este contexto, Santiago se muestra como una ciudad imbuida del silencio y del desconocimiento, lo que podría relacionarse con las dificultades para apropiarnos de la ciudad, pues no se puede reivindicar como propio aquello que no distinguimos como parte de nuestra identidad. Conocer la ciudad podría permitirnos su apropiación y así tomárnosla física y simbólicamente como se observa en la historia de Felipe Garrido al evocar la toma de terrenos que dio paso al surgimiento de la población La Victoria y como también se vislumbra en el acto de encapuchar a Andrés Bello “para cubrirle la cara y hacerlo uno de los suyos” (13).

“mediante las historias que se van narrando se desafía el mandato del silencio y se intenta disputar la ciudad y el sexo para encontrar algo así como un pedazo de cielo en la tierra”

En esta novela no solo la ciudad ocupa el lugar del silencio, sino también los cuerpos y el sexo. Un silencio impuesto que ya se distingue en la portada del libro con la imagen del querubín que llama al secreto. Sin embargo, mediante las historias que se van narrando se desafía el mandato del silencio y se intenta disputar la ciudad y el sexo para encontrar algo así como un pedazo de cielo en la tierra. Ese lugar se llama “Aquí está el CIELO”, el motel al cual llegan todas las parejas. Su nombre es decidor porque el cielo bajo ciertas religiones simboliza lo sagrado en contraste con lo profano, el lugar donde se encuentran los ángeles, Dios y los muertos gozan de la bienaventuranza. En “Aquí está el CIELO” se localiza todo aquello, pero como bien indica su nombre, en el “aquí”, es decir, en el ahora, donde no es necesario morir para acceder a la felicidad absoluta porque lo sagrado se halla en el sexo, en el placer y en la liberación que este proporciona a los personajes.

“Es un cielo donde entran todos, entran los vivos y los muertos, quienes se encuentran cerca porque el cementerio está al lado y porque, además, son acompañantes y guías de los personajes: son sus ancestros, sus amigos, sus seres queridos”

Este cielo es cercano, se ubica en Avenida Recoleta 1685. Es un cielo donde entran todos, entran los vivos y los muertos, quienes se encuentran cerca porque el cementerio está al lado y porque, además, son acompañantes y guías de los personajes: son sus ancestros, sus amigos, sus seres queridos. No se trata de simples fantasmas, sino que significan el aprendizaje que dejan en vida quienes mueren, por ejemplo, a Marta se le aparece Malena para enseñarle todos sus saberes sobre las artes del sexo y a José lo acompaña Pedro, su amigo de la niñez en la Villa Francia, porque fue la única persona que realmente pudo comprenderlo. Los muertos representan la sabiduría —sabiduría sanadora—, como el consejo que el psicoanalista don Ramón le da a Miguel días antes de fallecer: “—Gánale la partida al huevón —le había dicho don Ramón, y ahora parece estar diciéndoselo desde la tumba” (83).

En este cielo todos los cuerpos tienen derecho al placer. El cuerpo gordo y adulto de Marta que cuestiona la idea del cuerpo gordo como indeseable, feo, sozo e incluso fracasado y también el cuerpo lésbico de Eudolina que desde su sola presencia en esta novela reivindica la existencia de las mujeres lesbianas viejas que además no son citadinas, pues Eudolina es una mujer de campo con un vasto conocimiento sobre la naturaleza. Aunque todos los cuerpos tienen derecho al placer, la novela evidencia que este es un terreno de complejidades, aludiendo no solo al placer que experimentan los personajes, sino también a las dificultades que estos tienen para acceder a él. Los personajes femeninos son testimonio del placer sexual normado históricamente en las mujeres. Marta posee de forma naturalizada diversas creencias sacrosantas respecto a la sexualidad femenina que han limitado sus acciones y la vivencia de su propio placer. Por su parte, Mireya, la prostituta que Miguel ha seleccionado cual mercancía, es una mujer que se ha acostumbrado a fingir orgasmos. Por último, Isabel aprendió desde pequeña a depender económica y emocionalmente de un hombre y es eso lo que replica en su adultez, depende del sueldo de su marido y crea una fuerte dependencia emocional con Jorge, su amante.

La representación de estas realidades muestra que el ámbito del placer no solo implica felicidad, sino también temores e inseguridades que se vinculan con un conjunto de prohibiciones, complejos y traumas que develan las heridas más íntimas de los personajes. Marta porta con la herida del abandono, cree que José la usará y que luego se olvidará de ella, pero él también posee esa misma herida. Desde que su esposa lo abandonó asume la pérdida de todos sus encantos masculinos y no vuelve a confiar en ninguna mujer, por eso piensa que Marta podría estar mintiéndole cuando le confiesa que es virgen. Asimismo, Miguel es un hombre acomplejado de su masculinidad. Se considera un padre, un esposo y un académico ejemplar, pero carga con el peso de las expectativas sobre cómo debería ser un “verdadero” hombre en el ámbito de la sexualidad. Sus complejos se sustentan en traumas que la novela ingeniosamente atribuye a la lectura de un libro a sus trece años. Se trata de Las once mil vergas de Guillaume Apollinaire, una novela erótica publicada en el año 1907, que tiene como protagonista al Príncipe Vibescu. Este personaje provoca en Miguel admiración y horror al mismo tiempo porque desea su potencia sexual, pero no su sadismo y violencia, lo que deriva en que desarrolle una obsesión con esta masculinidad y un complejo de inferioridad que lo hace sentir poco hombre. Jorge, en cambio, es un hombre que aparentemente no porta heridas, sin embargo su vulnerabilidad radica en su egocentrismo naturalizado, dado que no es consciente del dolor que sus acciones pueden producir en las demás personas. Piensa en su placer y le da placer a Isabel, pero ni siquiera logra imaginar lo que ella siente. Su desconexión con el entorno es tal que olvida la emocionalidad de quienes lo rodean y se centra solamente en la suya, por eso piensa que estará junto a Isabel por mucho tiempo, mientras que ella se encuentra casi decidida a dejarlo porque se ha dado cuenta que su amor por él la transforma en un ser aborrecible.

Por último, Felipe Garrido, el encargado del motel, porta con heridas que provienen de su niñez, aunque estas heridas no le han impedido conocer el amor y disfrutar del sexo, si interfieren en su vivencia cotidiana del placer, porque se construye como un hombre desesperanzado y sometido a las lógicas de dominación. Su historia evidencia cómo las experiencias del pasado, no solo las sexuales, repercuten en nuestro tiempo presente. Sus heridas provienen de la pobreza, en su cuerpo tiene huellas del dolor emocional y físico que se relacionan con las necesidades económicas que ha vivido. Su dolor de espalda no es de viejo, es el rastro de un niño que comenzó a trabajar a temprana edad. Heridas que se esconden callando y que la novela visibiliza para que sus personajes y quienes leemos recordemos la importancia de la autonomía del goce en la sexualidad, por eso los personajes se revelan a los tabúes y a la represión sexual como cuando Marta contempla a la Virgen del Cerro San Cristóbal y se fija en que su pie aplasta a una serpiente, símbolo de la tentación y del placer sexual. Cuando pasan por la calle Purísima esta actitud pasiva de contemplación se transforma en rabia: “sintió ganas de lanzar un escupo de desprecio por la ventanilla. “Purísima, igual que la Virgen en la punta del cerro”, pensó, y por primera vez imaginó a la Virgen María no bendecida sino condenada a no tener sexo y con una vida donde nunca tuvo una verdadera Noche Buena” (36). Este tránsito en las emociones de Marta ilustra el proceso de desaprendizaje de los personajes quienes lentamente van desnaturalizando el vínculo entre sexo y silencio el que ha provocado en ellos una permanente insatisfacción, como Miguel quien por reprimir sus fantasías sexuales termina siendo un eyaculador precoz, incapaz de cuestionar sus propias fantasías y el deseo de dominación tras ellas. Este personaje solo puede liberarse cuando reconoce que no puede actuar como el príncipe Vibescu, es decir, como amo y señor, y se deja conducir por Mireya hacia el camino de la horizontalidad, única forma que le permite gozar del encuentro sexual.

“Esta narración del erotismo parece ser necesaria en una sociedad que se ha acostumbrado a la cosificación de la mujer, pero no a hablar libremente de su sexualidad”

En este escenario de silencios resulta fundamental la narración del placer y la descripción de las sensaciones masculinas y femeninas. La presencia de la saliva, el frote de los cuerpos y las presiones que ejercen unos contra otros configuran nuevas formas de describir el acto sexual. Se mencionan lamidos, pechos erectos, vaginas humedecidas, sobajeo de senos, cambios de posiciones que exhiben el encuentro sexual en su plenitud, sin secretos, con todo lo que allí puede suceder. Esta narración del erotismo parece ser necesaria en una sociedad que se ha acostumbrado a la cosificación de la mujer, pero no a hablar libremente de su sexualidad. Suenan en nosotros canciones que dicen palabras como chingar, culo, metértelo, pero aún nos produce pudor hablar abiertamente de sexo. En esta línea, es interesante la forma en que se narra el momento en que Jorge le realiza cunnilingus a Isabel: “Esa primera vez él extasiado lengüeteaba su clítoris, y casi en un murmullo, la arrullaba con palabras amorosas. —Quiero que estas palabras se queden entre tus labios vaginales para siempre, por una eternidad —había dicho.” (104) Esta es una escena que se aleja del imaginario de la pornoindustria para construirse más bien como un momento poético, de máxima entrega del personaje masculino que intenta darle placer a su pareja, escenas que por cierto no se encuentran frecuentemente en la literatura.

El desenlace de esta novela es un terremoto que es presentido por el saber popular de Mireya y Felipe quienes por sus orígenes tienen una conexión más profunda con la naturaleza: ella viene del sur y él tiene antepasados mapuche. En este momento la tierra toma protagonismo y viene a recordar su existencia, para comunicar que si la tuviésemos más presente, menos silenciada, tal vez sería más fácil apropiarnos de la ciudad. El mensaje que viene a dar la tierra es el derrumbe de lo viejo: las fachadas se vienen abajo, la virgen del cerro San Cristóbal se cae como señal de que el movimiento da paso a un nuevo equilibro. Se remueve la tierra, los edificios y también los sentires de todos los personajes que vivencian un proceso de transformación personal en el que el desastre deviene en renovación y transformación, en un acontecimiento que permite el establecimiento de una armonía caracterizada por nuevos vínculos y formas colaborativas de relacionarse con los propios cuerpos y con los ajenos, tal como lo hacen los personajes al final de la novela.

Referencia

Guerra, Lucía. Santiago: cuerpo a cuerpo. Santiago: Zig-zag, 2021.