Benjamín Contreras y Sophia Chacón asistieron como ponencistas a las XIV Jornadas Cervantinas en su edición 2024, organizadas por el Departamento de Literatura y el Área de Literatura Española de la Universidad de Chile. “Receta a la chilena, la sazón cervantina en la dieta nacional” es el resultado de la reflexión acerca de las jornadas y la vigencia de la obra de Miguel de Cervantes (1547-1616) en Chile.

Por Benjamín Contreras López y Sophía Chacón Polloni

En una de las escenas, acaso, más inolvidables de Don Quijote de la Mancha, Cervantes dibuja al caballero de la triste figura, erguido sobre su rocín como un espectro anacrónico, lanzándose con furia contra molinos que su delirio erige como gigantes. No hay en ese enfrentamiento solo locura: hay fe, hay destino, hay una lógica que desafía la razón y la funda al mismo tiempo. En Chile, donde los molinos —reales e imaginarios— giran al vaivén de la historia, el país entero pareciera mecerse entre lo posible y lo imposible, entre la utopía y la desesperanza. Y así como el hidalgo de Cervantes, seguimos midiendo la altura del viento, enfrentando sombras que a veces son monstruos y otras, solo ilusiones. En consecuencia, la figura de don Quijote se extiende con una vigencia contundente y patentiza que releer a Cervantes, lejos de ser un ejercicio de presunta gimnasia erudita, es una forma de reflexionar sobre lo que nos constituye como humanos, cómo nos proyectamos y los modos en los que habitamos el mundo.

“Cervantes nos asiste en el arte de descifrar la ficción incrustada en la realidad: la manufactura de enemigos en el espacio público, la edificación discursiva del poder, la mutación incesante de relatos oficiales. Lo vemos en la riña interminable entre oficialismo y oposición, en la seguridad ciudadana convertida en estandarte electoral, en el desencanto que resquebraja las viejas promesas de transformación”

Como un ilimitado banquete sin fecha de caducidad, Don Quijote se sirve intacto ante las urgencias del presente, no para resistirse a ellas, sino para digerirlas. Nos invita, una vez más, no solo a recordar, sino a reinventarnos y sazonar lo que somos con la sapidez de lo que soñamos ser. Partiendo de esta premisa, se llevaron a cabo las XIV Jornadas Cervantinas en su edición 2024. Este evento retomó, tras un período de pausa, la tradición de generar un espacio de encuentro y reflexión en torno al autor del Quijote. Las Jornadas, organizadas por el Departamento de Literatura y el Área de Literatura Española de la Universidad de Chile, invitaron durante los días 7 y 8 de noviembre a estudiantes, académicos, artistas y docentes de distintos niveles educativos a participar en esta cocina literaria, donde la obra cervantina se reinterpreta, se hibrida y se sirve en nuevos platos.

En dicho evento, tuvimos la oportunidad de participar como estudiantes de la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad de O’Higgins, presentando trabajos que reflexionaron sobre la relevancia del autor en el siglo XXI en torno a nichos como la libertad y el carácter protofeminista en la obra de Cervantes y su diálogo con otros autores del Siglo de oro español como Calderón de la Barca y María de Zayas respectivamente. En este sentido —conscientes de la importancia de abrir espacios de reflexión en los que converjan diversas perspectivas—, la relevancia de estas Jornadas se acuna en su capacidad de articular un diálogo interdisciplinar: desde la literatura hasta la lingüística, desde las artes plásticas hasta la filosofía, pasando por la pedagogía y otras áreas. Las actividades incluyeron: conferencias magistrales; conferencias plenarias; el concurso de microcuentos Don Quijote en cien palabras; la presentación y conversación con el autor de un volumen teórico a propósito de la reconocida novela cervantina; la inauguración de la feria editorial convocada para el evento; y por último, un total de cinco mesas de ponencias que abordaron temáticas como el humor cervantino, lecturas contemporáneas del texto y sus interpretaciones filosóficas así como también las conexiones de la novela con los procesos de colonización e invención literaria en América Latina.

Estas jornadas también nos recordaron que el Quijote es, en sí mismo, una apertura hacia la alquimia de las posibilidades. Este evento, amparándose bajo la cita: «Yo sé quién soy, y sé qué puedo ser», no solo puso en foco el reflejo de la voluntad fictiva del caballero andante, también, como la cita, se significó como una declaración sobre la literatura misma: su capacidad de configurar realidades, de desafiar lo establecido, imaginar futuros alternativos, dialogar y reivindicar a las disidencias como formas legítimas de libertad. Por lo tanto, desde este rincón del sur del mundo, las XIV Jornadas Cervantinas fueron la olla común donde se combinaron disciplinas, perspectivas y sensibilidades para volver a cuestionarnos: ¿por qué seguir leyendo Don Quijote de la Mancha hoy en día, en el Chile contemporáneo?

La multiplicidad de posibles respuestas ante la consiga previa es inmensa, por lo que es asertivo solo remitirnos a mencionar algunas claves. Leer a Cervantes desde Chile es volver a transitar un territorio que, aunque parece familiar, siempre nos revela rutas insospechadas, giros que nos desafían a mirar lo mismo con pupilas renovadas. Es leerlo, como el Pierre Menard de Borges, en clave de presente, no reduciéndose a concebirlo como un artificio pasado que en su anacronismo pierde vigencia, sino, por el contrario, como una obra viva, sin fecha de caducidad, que se reescribe en cada lectura y responde a quien lo lee desde su propia trinchera histórica, cultural y política.

“¿Y cómo considerar a Don Quijote ajeno, si nos vemos envueltos cada día en una historia quijotesca? […] Las promesas vacuas de mejores porvenires son un plato amargo que Chile ha tenido que digerir una y otra vez, aquella sopa con la cual nos excedimos con la sal. Cervantes nos lo muestra en el capítulo donde nuestro hidalgo busca hacer justicia por el joven Andrés, golpeado por su amo, pero su intervención solo desencadenará empeorar la situación. Una suerte de promesa vacía que resuena con las noticias chilenas: reformas anunciadas con fervor, promesas de justicia social que, una vez que las cámaras se apagan, dejan todo igual o incluso peor”

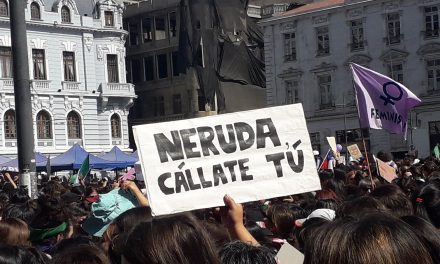

Chile, en su incansable pugna por justicia y reinvención social, dialoga con Cervantes desde una actualidad cargada de urgencias, donde el péndulo de la polarización política oscila exacerbadamente y, por ejemplo, la xenofobia se erige como respuesta a las crisis migratorias. La corrupción en las altas esferas —y su sombra melliza, la impunidad— conviven con una justicia que, cuando llega, suele hacerlo tarde, y es sabido: la justicia tardía habita en el mismo magma de la injusticia. Así, Cervantes nos asiste en el arte de descifrar la ficción incrustada en la realidad: la manufactura de enemigos en el espacio público, la edificación discursiva del poder, la mutación incesante de relatos oficiales. Lo vemos en la riña interminable entre oficialismo y oposición, en la seguridad ciudadana convertida en estandarte electoral, en el desencanto que resquebraja las viejas promesas de transformación.

Considerando la realidad de nuestro país, la figura de don Quijote no solo es pertinente: es necesaria. La novela cervantina ofrece claves para entender la receta chilena de hoy, en la que los molinos de viento aún giran, las ilusiones persisten y las batallas se libran en el terreno movedizo de la opinión pública y la memoria histórica.

Esta novela de caballería no pertenece a un mundo inaccesible, sino que es parte de lo cotidiano, de la cultura compartida, como un plato de porotos con rienda, una carbonada humeante o una marraqueta con té para la once. Don Quijote no es un lujo exótico, sino un alimento del espíritu, aquel pan siempre disponible para quien quiera sentarse a la mesa de Cervantes.

¿Y cómo considerar a Don Quijote ajeno, si nos vemos envueltos cada día en una historia quijotesca? Las promesas vacuas de mejores porvenires son un plato amargo que Chile ha tenido que digerir una y otra vez, aquella sopa con la cual nos excedimos con la sal. Cervantes nos lo muestra en el capítulo donde nuestro hidalgo busca hacer justicia por el joven Andrés, golpeado por su amo, pero su intervención solo desencadenará empeorar la situación. Una suerte de promesa vacía que resuena con las noticias chilenas: reformas anunciadas con fervor, promesas de justicia social que, una vez que las cámaras se apagan, dejan todo igual o incluso peor. Desde la precarización laboral hasta la crisis de las pensiones, Chile ha vivido su propia versión de esta historia y, como Don Quijote, muchos movimientos sociales han luchado con honor, solo para ver cómo su victoria simbólica se disuelve en la burocracia y el pragmatismo político.

Siendo la dignidad lo más aclamado por el pueblo chileno, pero sumergidos en el desconocimiento de su disputa. Como el último vaso de agua helada en un día de verano, como la última empanada en la mesa de la fonda, la libertad es un bien escaso y altamente codiciado. Lo vemos reflejado en el gobierno de Sancho Panza en la ínsula Barataria, un microcosmos del ejercicio del poder: un hombre sencillo, con buenas intenciones pero sin experiencia, se enfrenta a la complejidad de gobernar. En Chile, el ascenso de nuevas fuerzas políticas ha seguido un camino similar: figuras que emergen desde el activismo y la protesta, aclamadas por el pueblo, pero que al llegar al poder enfrentan la resistencia de estructuras anquilosadas. La libertad, aquello tan preciado y anhelado por todos, es un espejismo: ¿cuánto puede hacer realmente un gobernante cuando está atrapado en un sistema que lo sobrepasa?

“Leer Don Quijote hoy, desde un Chile que perennemente intenta redefinir sus posturas y valores, es un acto político en sí mismo. Es la lectura de un pueblo […] no intenta reproducir el texto original, sino escribirlo nuevamente desde las coordenadas de su presente, entiendo que desde que el hombre es hombre hay conflictos que lo vertebran y hay posibles respuestas que le dan pulsación a su complejo vivir”

Y no es inferior este otro desafío de la actualidad: las fakenews y la posverdad, tenemos a la cueva de Montesinos como un constante recordatorio de que toda historia es susceptible de ser reescrita según quien la cuente. Desde si la empanada de pino lleva o no pasas, hasta la manipulación mediática y la disputa constante de la memoria histórica en distintas versiones de los eventos del golpe de estado en 1973 (que algunos llaman ‘gobierno’ o califican como un acto ‘necesario’) y el estallido social de 2019 (que otros denominan ‘atentado’), vivimos en un relato confuso y ambiguo. La receta chilena se compone de relatos fragmentados, ilusiones tangibles y verdades imaginarias.

En un país donde constantemente se evocan sueños quijotescos de transformación, ¿no es acaso Don Quijote un artificio cultural que puede significarse como un símbolo de resistencia frente a las imposiciones de la realidad? En el marco de las fracturas políticas, ¿la novela cervantina puede ser un sustrato para cavilar sobre la confección de nuevas utopías? ¿Qué reproducimos? ¿Qué transformamos? Desde eventos como la pandemia hasta problemáticas como la crisis de representación política, ¿qué dudas se sustancializan hasta volverse llagas óseas? Leer Don Quijote hoy, desde un Chile que perennemente intenta redefinir sus posturas y valores, es un acto político en sí mismo. Es la lectura de un pueblo que, como Menard, no intenta reproducir el texto original, sino escribirlo nuevamente desde las coordenadas de su presente, entiendo que desde que el hombre es hombre hay conflictos que lo vertebran y hay posibles respuestas que le dan pulsación a su complejo vivir.

Entonces, ¿por qué seguir leyendo Don Quijote? ¿No es acaso un plato de consumo pasado? Seguir leyendo a Cervantes en Chile es dilucidar que las batallas más importantes no se libran en las sombras de ni por la razón, con sabor a plomo, ni por la fuerza, sino con la imaginación y su función dialógica, dúctil. ¿Podemos ver en la novela cervantina acaso una alegoría atemporal de los lazos sociales entre los hombres? Esta obra nos recuerda que las grandes revoluciones empiezan con gestos mínimos de insurrección, con actos que desafían el curso establecido, aunque el desenlace nunca esté escrito. Basta con recordar: un hidalgo, intoxicado por la lectura excesiva de novelas de caballería, decide echarse al camino y dejarlo todo. Cervantes, con su ironía afable y crítica, funciona como un catalejo que lacera la costra de nuestras certezas y siembra preguntas que no admiten cosecha inmediata. Lo fructífero se halla en el leudar, madurar para cambiar. Verbos no conjugados que admiten a cualquiera y pueden adoptarse por quien esté dispuesto a significarlos.

En un país que busca redibujar sus fronteras sociales, políticas y culturales, Cervantes es más que un escritor pretérito: es un aliado. Nos enseña que el humor puede desarmar el autoritarismo, que el verbo tiene el poder de desafiar las jerarquías, y que incluso los sueños más inverosímiles pueden cambiar el curso de la realidad, pues ¿qué es, en última instancia, la realidad sino una serie de construcciones ficticias, tan genuinas o ilusorias como sus propias representaciones? En la cocina literaria de Cervantes no hay platos rancios: solo recetas para imaginar futuros más justos y humanos.

Sobre los autores:

Benjamín Contreras López, estudiante de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación en la Universidad de O’Higgins. Ha colaborado como ayudante en diferentes cursos de literatura. Sus principales intereses incluyen la literatura chilena contemporánea, la literatura de no ficción y la escritura creativa con un enfoque pedagógico. En la actualidad, se enfoca en explorar las ferias libres y las posibilidades de reconfiguración sociocultural de los feriantes a través de la creación literaria.

Sophía Chacón Polloni, estudiante de cuarto año de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. Amante de la literatura, la considera una forma de (re)pensar el mundo. Fascinada por la permanencia de los clásicos, le interesa explorar explorar cómo estos siguen hablándonos y qué tienen que decirnos en la actualidad.