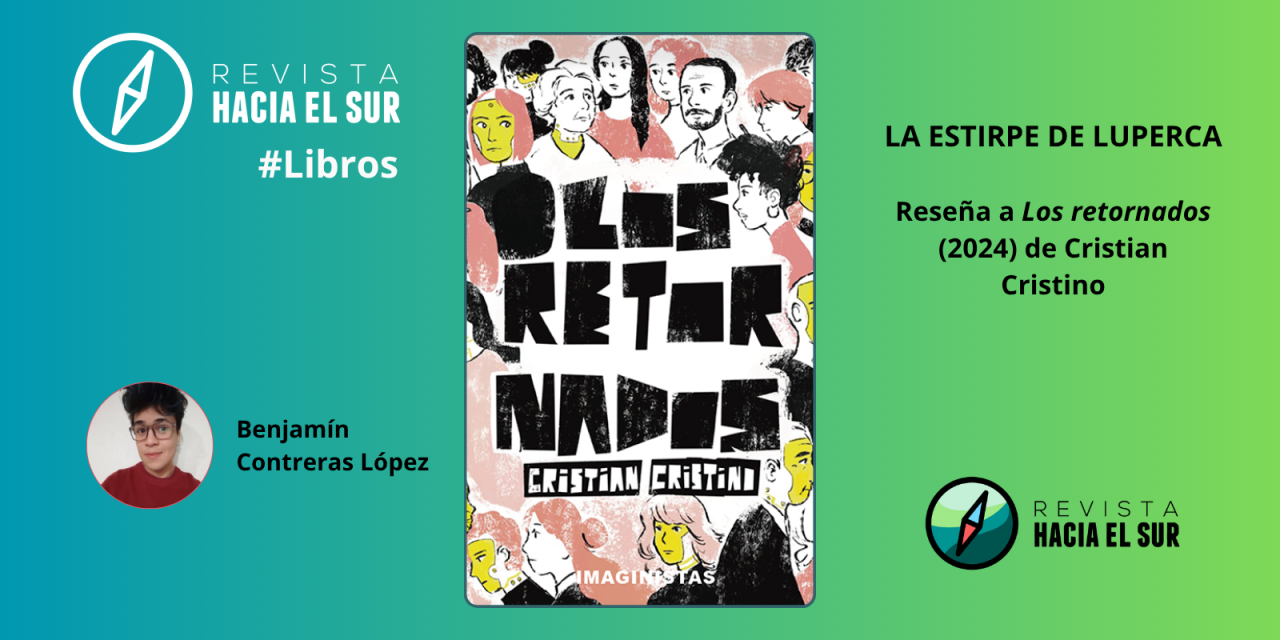

En cunas quebradas, en espacios infértiles, donde el mecer un porvenir concupiscible se homologa con lo improbable, hay semillas que germinan. Los retornados (IMAGINISTAS, 2024), del escritor Cristian Cristino, nace de esta condición: una ficción que, desde su raíz tecnológica y afectiva, se atreve a repensar el pasado en clave de presente. Bajo la etiqueta de ser un poemario misceláneo se establece, más que como ejercicio especulativo, una poética del testimonio llevada al extremo, en donde la ucronía se siembra en una intersección que convoca a la memoria rota y la imaginación crítica.

“a pesar de consolidarse bajo el sello de ser una ficción especulativa, el texto recurre a datos empíricos y diferentes intertextos que colaboran a dimensionar el carácter colectivo y heterogéneo que acaece del trauma no resuelto. Con la mención —explícita o no— de referentes como Nona Fernández, Patricia Verdugo o Elvira Hernández, Los retornados se piensa como un artefacto cultural que se suma a la gama de propuestas que versan sobre lo inasible de una verdad oficial y en ello ven un espacio para buscar comprensión (realizar una continua praxis) sobre los ecos del horror empírico”

Desde la episteme incierta de un asistente en línea, se despliegan distintas enunciaciones que configuran el argumento central del libro: la fantasía oscura de que los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar del 73 puedan ser devueltos a la vida mediante la reconstitución biológica, una ciencia insólita que recuerda por instantes al Frankenstein de Shelley. A partir de esta premisa, se consolida un texto híbrido donde lo imposible irrumpe como un acto de justicia poética, pero que en ello da apertura a cavilar sobre las implicancias del aparente milagro. De esta forma, el modo central de representación en el texto se da a través del trabajo de imágenes, una escritura atenta a la necesidad de formular cuerpos imposibles que responden a una sintaxis ilógica en su nivel mimético, pero no por ello menos representativa en sus posibilidades de sentido. En este orden, a pesar de consolidarse bajo el sello de ser una ficción especulativa, el texto recurre a datos empíricos y diferentes intertextos que colaboran a dimensionar el carácter colectivo y heterogéneo que acaece del trauma no resuelto. Con la mención —explícita o no— de referentes como Nona Fernández, Patricia Verdugo o Elvira Hernández, Los retornados se piensa como un artefacto cultural que se suma a la gama de propuestas que versan sobre lo inasible de una verdad oficial y en ello ven un espacio para buscar comprensión (realizar una continua praxis) sobre los ecos del horror empírico.

“Este texto trabaja sugestivamente sobre los métodos del saber, disponiéndose desde nichos de análisis que se diluyen en las narraciones, a veces anecdóticas y risibles, de hablantes que enuncian desde el horror de ver a un abuelo retornado, pero en su estado lozano; desde la relación homoerótica entre un torturado y su torturador; o desde la conciencia atribulada de una esposa entrada en años que solo quiere recordar a su esposo desaparecido, no contar con su presencia tangible”

Como en la leyenda de Luperca, la loba que amamantó en el desamparo a fundadores improbables, Los retornados se despliega en un territorio de precariedades inevitables. Ni la tecnología, ni el afecto, ni la política institucional logran ofrecer salidas limpias para el duelo irresuelto. Empero, lejos de ser un defecto, esta fragilidad constituye la condición que vuelve posible pensar la memoria no como clausura, sino como espacio activo de disputa. Desde esta óptica, la ficción no miente: elabora sentidos posibles para lo real, a veces más verdaderos que los hechos; por ello, como en la propuesta de Cristino, no corresponde reducir la ficción a una carencia de verdad, sino asumirla como una forma de explorar la realidad desde otros lenguajes. En esta apuesta, la obra se configura como un experimento que invoca lo empírico desde una vertiente representacional antes que referencial.

Dentro de estos modos del lenguaje, Los retornados opta por una tipología centralmente narrativa que se concibe así misma como un medio para pensar; sin embargo, este carácter no se da por la selección de conceptos filosóficos o de palabras precisas, remedos de aforismos, que optan por la laconicidad (¿no puede acaso ser el desborde un modelo de conocimiento más admisible a veces?). Este texto trabaja sugestivamente sobre los métodos del saber, disponiéndose desde nichos de análisis que se diluyen en las narraciones, a veces anecdóticas y risibles, de hablantes que enuncian desde el horror de ver a un abuelo retornado, pero en su estado lozano; desde la relación homoerótica entre un torturado y su torturador; o desde la conciencia atribulada de una esposa entrada en años que solo quiere recordar a su esposo desaparecido, no contar con su presencia tangible.

Este entramado de voces que construyen al texto deja de manifiesto un desacuerdo troncal hacia las políticas restauracionistas que, superficialmente, velaron por la edificación de discursos engarzados con la verdad y la justicia. A este respecto, la tecnología aparece como un recurso que “permite” el retorno, pero eso puede ser problemático. ¿No hay una fantasía tecnocrática de resolución que podría despolitizar la desaparición forzada? El texto retoza de modo irónico la posibilidad de que recordar es traer al presente literalmente sin en ello ejercer una verdadera medida de reparo, pero ¿es esa la única forma válida de memoria? ¿Y qué pasa con la posibilidad de una memoria activa que prescinde del cuerpo físico?

“Los retornados gesta una apuesta atrayente en la medida que escapa de un yoísmo generalizado —tendencia visible en el panorama literario nacional—, presente particularmente en las escrituras de la memoria y sus ramificaciones. Mientras la autoficción y la concordancia entre autor y voz narrativa adquieren predominio, la propuesta de Cristian Cristino ensaya un tratado polifónico que desarticula, desde su materialidad y contenido, una gramática estable del conocimiento. Por ende, se abre el panorama hacia la generación de saberes que emergen desde las enunciaciones imposibles y disímiles de personajes iguales de inviables y diferentes, pero que refractan, de forma cruda, referentes palpables de la realidad nacional”

El texto de Cristino, en su ejecución, suscita consignas que oscilan en su interpretación. Al centrarse en el deseo afectivo y la fantasía tecnológica del reencuentro, se corre el riesgo de anclarse en una memoria blanda: una que conmueve, pero no necesariamente interpela o moviliza. ¿Se es conmovido por el dolor, pero se permanece cómodamente en la posición de espectador? Ante esta interpelación solo se ramifican los campos de interrogantes; empero, también posibles estadios de certeza. Al pensar en Beatriz Sarlo, emerge una respuesta plausible: recordar no es volver al pasado, es impedir su repetición (60). Desde este eje, el remoro se consolida como una forma de hacer política desde el presente, un estado actual de la contingencia que apela a los pragmático. El ejercicio puede apreciarse —aunque pueda ser tautológico— recordando formas reales de memoria encarnada: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las arpilleristas chilenas, o incluso los colectivos de teatro comunitario. En consecuencia, se vuelve urgente recuperar una memoria activa, conflictiva y encarnada, que no tematice el pasado como una herida cerrada, sino, por el contrario, como una fisura que sigue dialogando con el presente sin diluir la potencia política del recuerdo.

En el contexto problematizado que significa la dimensión señalada, Los retornados gesta una apuesta atrayente en la medida que escapa de un yoísmo generalizado —tendencia visible en el panorama literario nacional—, presente particularmente en las escrituras de la memoria y sus ramificaciones. Mientras la autoficción y la concordancia entre autor y voz narrativa adquieren predominio, la propuesta de Cristian Cristino ensaya un tratado polifónico que desarticula, desde su materialidad y contenido, una gramática estable del conocimiento. Por ende, se abre el panorama hacia la generación de saberes que emergen desde las enunciaciones imposibles y disímiles de personajes iguales de inviables y diferentes, pero que refractan, de forma cruda, referentes palpables de la realidad nacional.

En esta clave, Los retornados podrían pensarse bajo el signo mítico de Luperca, la loba que amamantó a Rómulo y Remo en la orfandad del bosque, proveyéndoles una oportunidad precaria —y no menos desgarrada— de fundar una nación. No subsiste en este acto la garantía de una patria redentora; en su lugar, se encuentra la inauguración de una violencia constituyente que marca desde su origen cualquier pretensión de pureza. Del mismo modo, el texto de Cristino enfrenta la imposibilidad de un retorno pacificado: los cuerpos que regresan, mediados por la tecnología, en lugar de restaurar, tensionan; no reparan, exponen. Son la estirpe de una precariedad radical que impide clausurar el duelo y que obliga a convivir con una memoria abierta, inestable y conflictiva. Como la mítica loba que amamanta no para sanar sino para procurar sobrevivencia, Los retornados plantea que la memoria y el duelo solo pueden fundarse desde lo roto, lo irresuelto, lo insoportablemente vivo.

Por tanto, un lector atento debe conjeturar con detenimiento: ¿las opacidades del texto conducen a posibles espacios de reconocimiento de una realidad cristalizada?, ¿la estetización de los desaparecidos en forma de retornados es una fetichización que interpela críticamente a la memoria blanda?, ¿qué se pierde y qué se gana con una propuesta escritural de estas características? Estas preguntas ayudan a trazar coordenadas en la recepción de Los retornados, un texto que exige una revisión atenta y que recuerda, en su médula, que —como enseña el mito de la loba— incluso las fundaciones aparentemente más necesarias nacen de una intemperie imposible de suturar.

En el libro, se enuncia: “la memoria es un celular arrebatado que se aleja/ en una moto sobre la vereda” (50). La memoria, el archivo, se puede robar, manipular. Un personaje cuestiona: “¿Por qué todo tiene que ser tan político?” (25). Quizás porque no hay fundación sin memoria, y no hay memoria sin conflicto.

Bibliografía

Cristino, Cristian. Los retornados. IMAGINISTAS, 2024.

Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión. Siglo Veintiuno Editores, 2005.