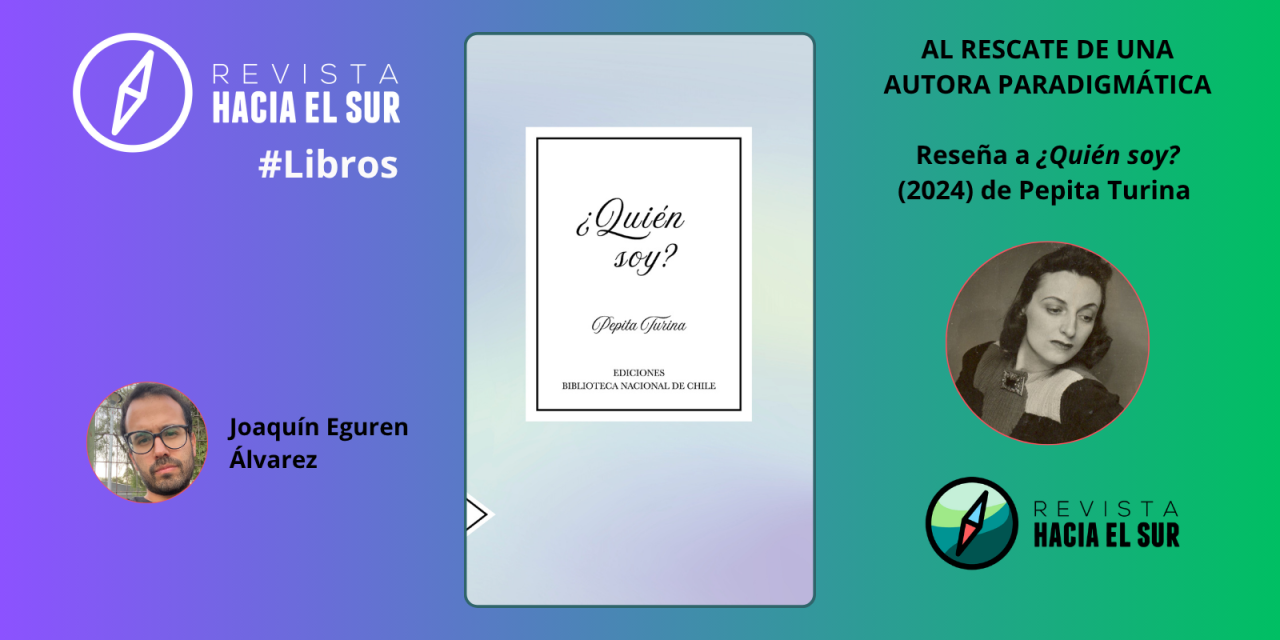

Pepita Turina es el seudónimo de la escritora chilena Josefa Alvina Turina Turina (1907-1986) quien fue parte de la generación de escritores y escritoras de 1938. Pepita también destacó en su rol de periodista y gestora cultural de la zona sur de nuestro país, específicamente en Valdivia, donde participó activamente en la vida cultural de la región, siendo una de las fundadoras del Círculo de Difusión Cultural de Valdivia.

En el año 1976, debido a su amplia gestión cultural y el valor de sus obras literarias fue invitada por la Agrupación de Amigos del Libro a realizar un ensayo autobiográfico de su vida. En esta instancia y bajo la pregunta ¿Quién es quién en las letras chilenas? Cada uno de los y las escritoras debía describir su vida en un texto que, posterior a su lectura, era publicado por la editorial Nascimiento y distribuido a lo largo de nuestro país. Pues bien, este año, Ediciones Biblioteca Nacional reeditó el texto original y bajo el título de ¿Quién soy? (Ediciones Biblioteca Nacional, 2024) volvió a poner en circulación la hasta ahora poco conocida vida de Pepita Turina. En su anatomía, el libro presenta un bello diseño degradé en portada que le da un aspecto moderno y limpio, elementos característicos de las publicaciones de rescate y memoria de Ediciones Biblioteca Nacional. El libro se inicia con el prólogo de Teresa Calderón y termina con un pequeño análisis del libro por parte de Karen Plath, hija de Pepita Turina. En relación con la cantidad de páginas, el libro tiene un total de 56 páginas donde a través de un relato condensado y emotivo, seremos testigos de la vida de esta autora.

“Turina privilegia la memoria subjetiva por sobre los hechos objetivos, desafiando así los marcos convencionales de la autobiografía. Esta mirada introspectiva se traduce en una escritura cargada de atmósfera más que de cronología, donde los recuerdos no se ordenan por eventos sino por emociones”

La emotividad del libro es observable desde su mismo título donde encontramos una de las preguntas clave de nuestra existencia ¿Quién soy? Si bien este título era generalmente el que se utilizaba para cada una de las y los participantes del proyecto autobiográfico, se menciona esta cualidad debido a que en general las biografías suelen iniciar con la misma palabra que les da su origen: biografía. Esto puede atraer a ciertos lectores o alejar al público lector que tema que el texto es muy académico o que simplemente contendrá información de carácter referencial. Sin embargo, utilizar el título de ¿Quién soy? abre una serie de posibilidades donde el público lector puede sentir la necesidad de responder esta pregunta de una forma más experimental y artística. Esto se confirma cuando leemos que el primer párrafo nos dice lo siguiente:

“Mi imaginación actual tiene otra luz, otro tiempo. Ya lo externo no existe. Sólo tiene interioridad. Entre tantos olvidos la imaginación construye sus mitos. Cuando en nuestros años maduros recordamos algo de nuestros años inmaduros, le damos la mentira de la madurez que en el tiempo de suceder no tuvieron. Esta autoconfesión se puede titular: MILLONES DE SEGUNDOS EN OCHO MIL PALABRAS. ¡Qué supersíntesis es hablar una hora de más de sesenta años de vida! (p.17)”

Pepita inicia su biografía expresando la complejidad de poder resumir una vida en una cantidad limitada de palabras. Introduce esta idea declarando de forma explícita la imposibilidad de semejante tarea y por momentos nos expresa las distintas maneras mediante las cuales volvemos a mirar y pensar los acontecimientos de la vida. Este fragmento no solo plantea la dificultad técnica de condensar una vida en palabras, sino que también pone en evidencia una poética de la interioridad que guía todo el texto. Turina privilegia la memoria subjetiva por sobre los hechos objetivos, desafiando así los marcos convencionales de la autobiografía. Esta mirada introspectiva se traduce en una escritura cargada de atmósfera más que de cronología, donde los recuerdos no se ordenan por eventos sino por emociones.

Podemos mirar una situación del pasado con nuestro ser maduro del presente e incluso imaginar que aquello podría haber sido enmendado, pero Pepita nos advierte que puede que existan ciertos mecanismos y acciones que nunca cambien en nosotros y que las decisiones que tomamos en determinados momentos de nuestras vidas serían las decisiones que volveríamos a tomar si es que nos fuera dada una segunda oportunidad. Lo anterior se observa de manera explícita en el siguiente extracto:

“Por esa posibilidad remota e incierta, no me fue posible eludir lo que el presente me exigía. No pude postergar lo impostergable. Ignoraba cuánto podía esperar. ¿Podemos decir alguna vez que no nos equivocaremos, que no nos arrepentiremos jamás? Muchos creen que los desaciertos juveniles se esfumarán llegada la madurez. Las equivocaciones no tienen edad” (p.23)

En el pasaje anterior, Pepita se refiere específicamente a equivocaciones en su carrera literaria, la cual es otro elemento para destacar de la narración. Aquí la autora no solo reflexiona sobre el peso de los errores juveniles, sino que desarma una noción cultural muy arraigada: la idea de que la madurez es un estadio de certeza. La frase “las equivocaciones no tienen edad” opera como un cuestionamiento ético y existencial que cruza todo el libro: vivir es equivocarse continuamente, y la escritura es uno de los espacios donde esas contradicciones pueden articularse con honestidad.

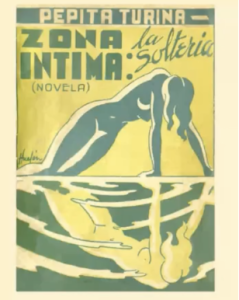

Otra anécdota literaria que llama la atención es la que tiene relación con la novela Zona Intima: la soltería, que publicó en el año 1941, con un diseño de portada llamativo para el Chile de aquellos años, en el que se mostraba la figura de una mujer desnuda: “Llamarse Zona Intima y tener una mujer desnuda en la tapa, ¿quién podría dudar de que no se trataba de un libro pornográfico? Al exhibirlo, muchos creyeron eso y por tal motivo se vendió.”

Uno de los episodios que la autora menciona en su biografía es cuando contactó a la empresa Letras en Santiago, específicamente a Amanda Labarca, quien le contestó de la siguiente manera:

“La empresa Letras en Santiago, acababa de lanzar, con gran despliegue de publicidad, una de las peores novelas de la literatura chilena, lo que me indujo a pensar que la mía era mejor. Amanda Labarca pertenecía al Consejo Editorial de esa empresa y se me ocurrió enviarle los originales. Al devolverlos, me escribió: ‘No publique esa novela, después se va a arrepentir’” (p.22)

Este pasaje revela el deseo de Pepita para publicar y su evaluación de la escena literaria. Esta anécdota da cuenta de una visión crítica respecto a los estándares e

ditoriales y de una autoevaluación honesta, elementos que siguen (parcialmente) vigentes en la discusión actual sobre la publicación literaria. Otra anécdota literaria que llama la atención es la que tiene relación con la novela Zona Intima: la soltería, que publicó en el año 1941, con un diseño de portada llamativo para el Chile de aquellos años, en el que se mostraba la

figura de una mujer desnuda: “Llamarse Zona Intima y tener una mujer desnuda en la tapa, ¿quién podría dudar de que no se trataba de un libro pornográfico? Al exhibirlo, muchos creyeron eso y por tal motivo se vendió”. (p.28)

En relación a la recepción de esta obra, Pepita indica de manera muy sutil que las interpretaciones que recibió de parte de la crítica literaria no se condicen ni con el origen del libro ni la forma de escritura, es decir, la forma y fondo de la obra no lograron ser interpretados de manera apropiada lo cual es mencionado de forma explícita cuando la autora se refiere a que la crítica de Ricardo Latcham la menciona como una “autora que escribía buscando palabras en el diccionario” (p.28), siendo que Pepita declara explícitamente que en sus obras iniciales utilizaba de forma limitada el diccionario, por lo que rechaza de manera categórica la afirmación de Latcham.

El comentario que recibió en la revista Atenea propone un vínculo con una novela de Henry de Montherlant, libro que la autora declara no haber leído nunca y que supo de su existencia al momento de leer la reseña en la revista Atenea. Turina aclara que su inspiración provenía de experiencias cercanas, especialmente los fracasos amorosos de sus hermanas, lo que refleja un entorno emocional cargado de decepción desde el cual escribe.

Este espectro de infelicidad es un elemento constante en la definición de la identidad de la autora, ya que por momentos menciona que la gran cantidad de hermanos y hermanas, dos y ocho respectivamente, propició que su crianza fuera algo más solitaria debido a la gran diferencia de edad con sus hermanas y a las limitaciones de ser criada en medio de un enorme familión. La mirada de Pepita sobre su infelicidad se puede observar en las siguientes citas:

“El miedo y la inseguridad han sido las constantes en mi vida.” (p.18).

“El miedo y la inseguridad han superado en mí todas las emociones. Y por eso no pude, ni puedo ser alegre. Todas las variaciones psíquicas son en mí posibles, menos la alegría. Como sé que no puedo tenerla, jamás la busco. La risa ha sido para mí algo completamente externo. Nunca mi alma se ha dado cuenta de que he reído. La felicidad, la alegría vienen y se posan en un resquicio de nosotros.” (p.19).

Esta declaración resuena como el eje emocional del texto: la construcción de identidad desde la vulnerabilidad. Turina no intenta enmascarar su dolor ni proponer una narrativa de superación heroica. Por el contrario, su biografía se erige sobre la aceptación del miedo como parte constitutiva del ser. Esta postura es radical en una tradición autobiográfica que suele privilegiar el éxito o la plenitud como clímax vital.

Estos elementos de intensa nostalgia, también se hacen presente en su experiencia europea. Pepita fue parte del IBBY (Organización Internacional para el Libro Juvenil) desde su fundación en 1964, por lo que participó activamente en eventos internacionales. También debido a sus orígenes yugoslavos, participó como miembro activo del Instituto Chileno-Yugoeslavo de Cultura. Es por esta razón que su biografía incluye elementos de sus viajes a Europa, donde relata las bellezas de España, Eslovenia y Yugoslavia. Es precisamente en Yugoslavia, donde Pepita reflexiona sobre cómo la belleza del paisaje se llena de desarraigo, repensando su vínculo con Chile y la escritura como destino. Podemos observar lo anterior en el siguiente fragmento:

“Me hubiera gustado quedarme más tiempo en Yugoslavia. Para siempre no. Las excelencias de Yugoslavia no son para mí. La sentí ajena a mi destino. Estaba contenta de haber podido conocerla y de estar de visita en los lugares que recorrí. El primer día se llora de contemplar tanta belleza. Pero, en los días subsiguientes, se llora por no poder soportarla, sino se tiene dinero, amigos, trabajo, quehaceres, distracciones, vida personal.” (p.36).

Quizás Pepita siempre supo que su destino estaría ligado a la escritura y a pesar de desarrollarse en un contexto donde la lectura no tenía gran importancia. La escena nacional la sigue recordando como una escritora destacada cuya lectura sigue siendo algo escasa. Esto se refuerza en que la respuesta a la pregunta que da título al libro se responde de la siguiente manera:

“Entre todo lo que soy – o podría haber sido-, lo más esencial es que soy escritora, sensitivamente, emocionalmente, cerebralmente. Llegué a ser escritora porque el ansia de expresar formaba parte de mi índole. Escribir es una necesidad desesperada. Sólo que al principio no tenía el léxico suficiente, ni amaba las palabras como las amo hoy, con el enriquecimiento del lenguaje y del pensamiento.” (p.38.).

En esta afirmación final, Turina no sólo reivindica su vocación, sino que construye una definición integral del ser escritora: no como rol profesional, sino como pulsión vital. La tríada “sensitivamente, emocionalmente, cerebralmente” sintetiza un modo de existencia donde el lenguaje no es sólo herramienta, sino también refugio, espejo y salvación.

La reedición de ¿Quién soy? nos invita a reencontrarnos con una autora cuya vida y obra merecen mayor atención en el panorama literario nacional. A través de una escritura íntima, lúcida y profundamente humana, Pepita Turina nos permite asomarnos a los dilemas, nostalgias y búsquedas que marcaron su trayectoria, y que también resuenan en la experiencia de muchas mujeres escritoras de su tiempo —y del nuestro. Este libro no solo recupera la voz de una figura fundamental de la literatura del sur de Chile, sino que también plantea preguntas vigentes sobre la identidad, la memoria y el oficio de escribir. Leer a Pepita hoy es, en cierto modo, escuchar una voz que nunca dejó de hablar, solo esperó ser leída.

Referencias

Turina, Pepita. ¿Quién soy? Ediciones Biblioteca Nacional, 2024

Autor de la reseña

Es docente universitario e investigador en evaluación en segundo idioma. Licenciado en educación y profesor de inglés por la UMCE. Máster en Applied Linguistics and TESOL por la Universidad de Lancaster, Reino Unido. Editor en Queltehue Ediciones.