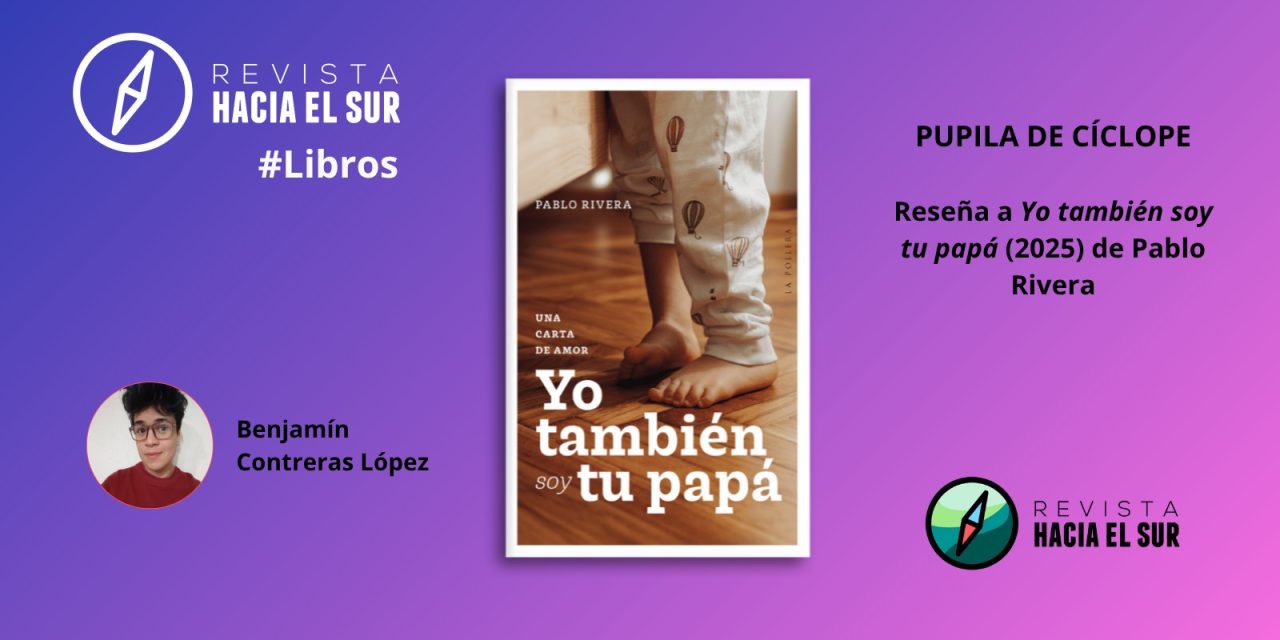

Escrito como carta al niño que llegó a su vida a través del sistema de acogida, Yo también soy tu papá. Una carta de amor (La Pollera Ediciones, 2025), de Pablo Rivera, es el relato de una paternidad en construcción. El texto ensambla siete años de cuidado, rutinas cotidianas y audiencias judiciales, por medio de las contrariedades gestadas desde la tensión entre los vínculos humanos y la tiesura institucional. De esta forma, Rivera detalla cómo la constancia y el afecto pueden redefinir la noción de familia más allá de la sangre, a la par que evidencia las limitaciones de un sistema legal que protege procedimientos por sobre las personas. Doctor en Sociología y “padre en construcción”, el autor perfila un testimonio íntimo, capaz de desnudar las vicisitudes de la adopción y de la paternidad en contextos heterodoxos.

Desde el amplio cauce de proximidad que suscita la narración en primera persona, el mapeo de experiencias de cuidado y paternidad cumple con creces su objetivo de transmitir aprendizajes afectivos y emocionales. En este sentido, el mayor acierto del libro está en visibilizar la complejidad de asumir la crianza de un niño en el marco de un sistema institucional rígido y el lente social dictaminador que descree a quienes no ejercen la paternidad heteronormada. No obstante, como crítica al sistema nacional de adopción, el relato mantiene ciertas limitaciones. La narrativa se centra principalmente en la experiencia desde la óptica los cuidadores —un prisma ceñido—, relegando en segundo plano la perspectiva del niño y de otras familias en situación de vulnerabilidad. La segunda persona y la omisión de nombres, aunque protegen la intimidad, también menguan la agencia del menor y dificultan que el lector perciba la realidad institucional desde su óptica. Aun así, estas limitaciones no niegan la posibilidad de acercarse a una experiencia singular sin transformarla en panfleto, y abren un espacio para reflexionar sobre la relación entre cuidado, legalidad y afecto, incluso dentro de un marco normativo imperfecto.

“la voz narrativa no cuestiona poner en vanguardia un compendio de experiencias que realizan una exégesis de sí misma, para poder, finalmente, ligarse con las vivencias del infante. Dicha ligazón se articula desde las propias memorias del narrador: sus experiencias como hijo, las introspecciones sobre su adultez en formación y la conjunción con su pareja, Francisco. No obstante, símil a un cíclope que observa desde su única cabina ocular, las dudas que se erigen en este proceso socaban algunas interrogantes al mismo tiempo que las patentizan”

Durante el desarrollo del texto, el narrador enfatiza sus crecientes dudas con base en el avance vital del menor y las aristas problemáticas que devienen de la crianza: “tal vez, el día de mañana, algunas de las cosas que yo considero buenas para ti, tú las descartes porque no te hacen sentido” (116). Bajo estas dificultades, la voz narrativa no cuestiona poner en vanguardia un compendio de experiencias que realizan una exégesis de sí misma, para poder, finalmente, ligarse con las vivencias del infante. Dicha ligazón se articula desde las propias memorias del narrador: sus experiencias como hijo, las introspecciones sobre su adultez en formación y la conjunción con su pareja, Francisco. No obstante, símil a un cíclope que observa desde su única cabina ocular, las dudas que se erigen en este proceso socaban algunas interrogantes al mismo tiempo que las patentizan: “A medida que pasa el tiempo pienso cada vez más cómo podremos hacerle frente a la fractura social sin que esto rompa los huesos de tu propia biografía” (111). Sin dudas, la situación de vulnerabilidad que prefigura el enlace entre el ente narrador y el sujeto destinatario es un tópico que produce zonas de conflicto y resolución compleja; empero, son llamativas las formulaciones que se realizan al respecto. En lugar de abarcar el problema, es latente la atención al conflicto desde una visión unilateral que atiende a la perspectiva única del narrador.

En un pasaje, al narrar su malestar al interactuar con personas venidas a más económicamente, Rivera relativiza esta desazón bajo un argumento que, aunque personal, da vitalidad a un sesgo meritocrático: “era simplemente el fruto de enfrentarme a aquellos que nunca fueron educados para escapar de la pobreza” (114). Bajo esta aseveración, la responsabilidad de la desigualdad se traslada implícitamente al otro, invisibilizando las condiciones estructurales que limitan la movilidad social. La tensión adquiere un espesor más evidente cuando se reconoce que ese mismo sentimiento continúa ostensible: “Hasta hoy, y confrontado a las decisiones sobre cómo educarte, puedo adivinar de qué manera ese resentimiento está agazapado por ahí, listo para saltar, listo para destruir. Y eso es un fantasma que debo ser capaz de espantar” (115). En esta exposición, la voz narrativa deja ver conciencia de su propio resentimiento, pero también mantiene la jerarquía moral que secciona a los más pobres como responsables de su situación, tensionando la crítica social que parecía anunciar. La autoconciencia se compagina con la culpabilización del otro, produciendo un efecto ambivalente: el relato se abre a la reflexión sobre la desigualdad, pero, al unísono, la refuerza a través de estereotipos y simplificaciones, como si se tratase de una pupila fija que apenas se abre al mundo.

“Tanto el resentimiento social como la paternidad heroica son discursos que sellan el espacio de agencia de quienes se construyen como otredad —ya sea el pueblo “resentido” o el hijo “desvalido”—, reproduciendo un mecanismo de subordinación que se traviste de nobleza. De este modo, la escritura recae en lugares comunes que, aunque parecen proteger, terminan infantilizando y deslegitimando”

Engarzada al eje del resentimiento social, se encuentra la concepción de la paternidad heroica. Podría pensarse, a beneficio del autor, que la imagen del padre como héroe opera como metáfora de cuidado y sacrificio. Pese a ello, la paternidad heroica, aunque pueda interpretarse como exaltación del compromiso, termina consolidando un gesto narcisista: el hijo se vuelve personaje secundario de una épica que en realidad consagra al padre. Ejemplos de este sistema retórico se exhiben: “Ahora me doy cuenta de que sí necesito ser un héroe, pero por voluntad propia porque al final la vida se me impuso” (50), lo que también se aglutina con un imaginario de combate: “cómo libraremos una batalla legal incierta” (énfasis añadido 148). Tanto el resentimiento social como la paternidad heroica son discursos que sellan el espacio de agencia de quienes se construyen como otredad —ya sea el pueblo “resentido” o el hijo “desvalido”—, reproduciendo un mecanismo de subordinación que se traviste de nobleza. De este modo, la escritura recae en lugares comunes que, aunque parecen proteger, terminan infantilizando y deslegitimando.

La estrategia narrativa, que parece querer exhibir las marcas de clase como gesto de lucidez crítica, tampoco consigue su cometido. Nombrar las pertenencias del hijo al mudarse, el nombre de la empleada doméstica, subrayar la cualidad “pituca” de una heladería o enfatizar la localización en Providencia no da apertura a un registro de denuncia ni genera un espacio de empatía, sino que encapsula la experiencia en un mundo afectivo restringido y excesivamente autorreferencial: inaccesible. Podría pensarse que el relato intenta problematizar la segregación económica modelando la identidad del hijo en el contraste entre la familia de acogida y la familia biológica de origen más precario; sin embargo, lo que emerge no es la fractura social, sino la reafirmación de una distancia insalvable. La escritura se recuesta en el privilegio y, lejos de tensar el discurso, lo convierte en una vitrina de pertenencia que no interpela sino que distancia. De modo tal, el gesto altruista de bocetear sensibilidad hacia la desigualdad se desvela como una operación fallida: en lugar de abrir un campo común de resonancia, expone la imposibilidad de escapar a la troncalidad de una narrativa que enuncia desde de Providencia, sin lograr dislocarse de allí.

“la narración se ofrece al lector con cercanía aparente, pero al mismo tiempo descuera la tensión que sostiene su discurso: la intimidad y el afecto se entrelazan con un registro reiterativo que actúa como coraza, mostrando cómo la escritura, aunque abierta, permanece atrapada en su propio método, sus fórmulas y los límites de la perspectiva única del narrador, dejando al descubierto su rigidez e incapacidad para trascender la repetición”

Esta misma dificultad para abrir el relato se refleja en el modo de la escritura, que, bajo la apariencia de sencillez, encierra una compleja arquitectura de control y resguardo. La prosa de Rivera conduce al lector con una fluidez que facilita la comprensión de hechos, reflexiones y experiencias, como si cada línea actuara como una coraza que protege de la densidad del mundo narrado. Pero esta misma facilidad revela sus límites: algunas fórmulas se agotan con rapidez y ciertos pasajes emergen con un aire prestado de Mea Culpa, como en: “Nada hacía presagiar” (89), donde la repetición de modos expresivos evidencia la fragilidad de la invención y la reiteración de la propia voz. En este sentido, la narración se ofrece al lector con cercanía aparente, pero al mismo tiempo descuera la tensión que sostiene su discurso: la intimidad y el afecto se entrelazan con un registro reiterativo que actúa como coraza, mostrando cómo la escritura, aunque abierta, permanece atrapada en su propio método, sus fórmulas y los límites de la perspectiva única del narrador, dejando al descubierto su rigidez e incapacidad para trascender la repetición.

En el libro —como se anticipa desde un inicio—, cuando la pareja inicia los trámites de adopción, el tribunal interviene y restituye oportunidades a la familia biológica. La decisión sacude y deja un vacío que se expande sobre los siete años de rutinas compartidas y gestos que construyeron un vínculo sólido, confrontando al lector con el corte abrupto de la incertidumbre. La narración se despliega así en la tirantez de la experiencia de afecto y espera, dejando un final abierto que revela con crudeza la fragilidad de los vínculos. La obra se afirma así como un testimonio vehemente y honesto, aunque limitado, que confronta la construcción de la paternidad, la institucionalidad y la escritura misma.

En su atisbo, Yo también soy tu papá irradia la intensidad de una pupila de cíclope: observa fijo, conmociona, pero no deja de ser un lente. Y lo que no se filtra por ese único ojo, se eclipsa.

Referencias bibliográficas

Rivera, Pablo. Yo también soy tu papá. Una carta de amor. La Pollera Ediciones, 2025.