Por Benjamín Contreras López, Esteban Contreras y Sebastián Vivanco

Rigoberto Meriño, poeta y gestor cultural, nacido el 13 de octubre de 1964 en el Valle del Elqui, ha dedicado su vida a la palabra y al territorio. Desde sus raíces campesinas y arrieras en el pueblo de Varillar, hasta su actual residencia en la zona central —entre Chimbarongo y San Fernando—, desarrolla su labor de más de treinta años, reafirmando el valor de la poesía para establecer lazos entre la cultura y las comunidades locales.

“La verdad es que yo soy un poeta infiel, tremendamente infiel …Yo soy un hombre de montaña, soy un cabrero, soy un minero, entonces el Valle de Elqui me reclama como poeta elquino. El Valle de Colchagua me reclama como colchagüino, porque entre Chimbarongo y San Fernando yo he hecho toda mi vida laboral y cultural. Entonces, ambos valles se pelean la autoría de este caballero y, la verdad, es que yo me dejo llevar, me dejo seducir”

Rigoberto se formó como técnico agrícola y con más de 30 años de experiencia en el ámbito educativo, ha dejado una huella profunda en generaciones de estudiantes, fomentando en ellos la sensibilidad poética y el compromiso con su tiempo. Como poeta, es autor de más de veinte libros, entre ellos Versos para Gabriela y Corazón Ecológico, obras traducidas a lenguas como el inglés, quechua, aimara y mapudungún y que han tenido una recepción positiva por parte de dichas comunidades en la medida que las obras han sabido expresar temáticas contingentes y ligadas a los saberes locales e idiosincrasia. Su impacto ha trascendido fronteras, logrando reconocimiento internacional, publicaciones en Europa y el éxito en plataformas como Amazon, donde algunas de sus obras han alcanzado la categoría de best seller.

Además de su prolífica producción literaria, Rigoberto Meriño se ha destacado como un defensor incansable del arte local. Apropiándose del concepto de poesía pedagógica, ha empleado el verbo con fines didácticos, pero siempre poniendo en foco el campo cultural del Valle de Colchagua como del Valle de Elqui. Así, el poeta ha impulsado diferentes iniciativas para fortalecer el diálogo entre el Estado, los artistas y las comunidades. Entre sus logros más significativos se encuentra su contribución a la promulgación de la Ley 21.181, destinada a visibilizar y valorar el talento regional.

“el mérito es tan difícil de definir. El mérito, si lo miramos por el mérito académico, creo que yo no tengo. Lo que sí tengo es un mérito de un trabajo de 50 años, de perseverar en lo local, sentir que lo que estamos haciendo es el camino correcto”

Rigoberto ha convertido su poesía y gestión cultural en una cartografía del encuentro: colegios, calles, bibliotecas y centros culturales han sido los puntos de un tejido que expande el arte más allá de los circuitos tradicionales. Su trabajo demuestra que lo local, más que una aparente exclusión, es un punto de fuga desde donde se puede bocetear una sociedad más justa, inclusiva y creativa. En este mapa de intervenciones, adquiere relieve para el poeta la pasada postulación al Premio Nacional de Literatura 2024; un gesto que trasciende la competencia, pues, más que una candidatura, fue la afirmación de una praxis prolongada. En este sentido, su participación en el certamen se dio mediante una nominación popular que reunió más de mil firmas a lo largo del país. En este acto, Meriño reiteró su vocación por la democratización de la literatura, sosteniéndola en el pulso de las comunidades locales y en la certeza de que la palabra, para ser justa, debe ser compartida.

La presente entrevista fue realizada el nueve febrero del 2025. Accediendo a que sus palabras fueran trascritas y publicadas para la Revista Hacia el sur, el poeta permitió que el encuentro se llevara a cabo en las instancias de su departamento, espacio ubicado en la comuna de Chimbarongo, región de O’Higgins, y destinado exclusivamente a la creación poética.

- ¿Cómo recuerda sus primeros pasos en la poesía y quiénes influyeron en su decisión de dedicarse a escribir?

“La cabra suelta en el huerto andaba comiendo albahaca, toronjil comió después y después tallo de malva, era blanca como un queso, como la luna era blanca”. Con ese poema comienza la historia, mi relación con la poesía. Me gustaba mucho observar cómo las nubes en el cielo se iban juntando, armando formas. Yo provengo del Valle de Elqui, entonces el río es vivo, es cantor, el río tiene mucha sonoridad. Escuchaba cómo el río cantaba, cómo hablaba, y eso, de cierta forma, me hacía ser diferente con respecto a mis compañeros.

Otro hecho que me impactó mucho, y que de hecho salió en una entrevista en Prensa América , ocurrió una noche después de una lluvia. Había una hermosa luna, gigante, que se reflejaba en el fondo de un charco de agua, y eso a mí me mató. Yo dije: “Pero ¿cómo se metió la luna allá abajo?”. Ese tipo de experiencias me llevaron a bucear en mis primeras poesías, a tener esta necesidad de hablar un lenguaje diferente.

Cuando tomé definitivamente el camino de la poesía, fue estando con mi mamá. Ella era lavandera, campesina. Un día, mientras ella lavaba ropa, yo estaba en la casa y, de repente, tomé un pedazo de carbón que usábamos para escribir. Con ese carbón, en un papel hice un escrito, se lo llevé a mi mamá, y ella, con las manos jabonadas, lo miró un poco, me miró a mí y me dijo: “¿Quién te lo hizo?”. Así comienza mi vida en la poesía y con la crítica, hasta el día de hoy.

- ¿Qué significa para usted ser poeta en el contexto de Colchagua y la región? ¿Cómo ha marcado su obra?

La verdad es que yo soy un poeta infiel, tremendamente infiel: yo soy un poeta, por un lado, del Valle de Elqui porque nací en el Valle de Elqui. Yo soy un hombre de montaña, soy un cabrero, soy un minero, entonces el Valle de Elqui me reclama como poeta elquino. El Valle de Colchagua me reclama como colchagüino, porque entre Chimbarongo y San Fernando yo he hecho toda mi vida laboral y cultural. Entonces, ambos valles se pelean la autoría de este caballero y, la verdad, es que yo me dejo llevar, me dejo seducir y, la verdad, es que no me defino ni como colchagüino ni elquino, simplemente me defino como poeta.

“A lo mejor no seré un grande, a lo mejor nunca voy a ser un grande, pero sí voy a ser el loco que se tiró al precipicio sin alas, pero que le salieron alas y que es posible volar en otros mundos”

- ¿Qué significó para usted haber postulado al Premio Nacional de Literatura el 2024? ¿Y cómo vivió ese proceso de postulación ciudadana?

Creo que fue desafiar al mundo académico, poner en valor el arte local, fue poner también en valor a los que estamos en una tarea diaria para dejar algo a las próximas generaciones. Nosotros somos los encargados de dejar algo para las próximas generaciones, los que trabajamos en los colegios, los que trabajan en las bibliotecas, en las industrias, los choferes. Todo el mundo tiene que dejar algo para las próximas generaciones y creo que el tema de la postulación tiene que ver con ese sentido, no con el sentido del mérito, porque el mérito es tan difícil de definir. El mérito, si lo miramos por el mérito académico, creo que yo no tengo. Lo que sí tengo es un mérito de un trabajo de 50 años, de perseverar en lo local, sentir que lo que estamos haciendo es el camino correcto.

[El miércoles cuatro de septiembre se dio a conocer el fallo del Premio Nacional de Literatura en su edición 2024. Entre los candidatos a recibir el galardón se encontraron: Teresa Calderón, Elvira Hernández, Tomás Harris, Carlos Trujillo, Jaime Quezada, César Retamal, Rosabetty Muñoz y, por su puesto, Rigoberto Meriño. El premio fue concedido a la poeta Elvira Hernández de manos de la ministra de cultura Carolina Arredondo. Tras terminarse la carrera por el Nacional de Literatura Rigoberto Meriño se expresó en el Diario VI región]

- Usted ha mencionado que publicar en Europa es un logro excepcional, ¿qué aprendizajes o desafíos surgieron durante este proceso?

Ese proceso de publicar en España fue maravilloso porque, al yo publicar en Europa, quebré una continuidad de algo que se veía tan lejano. Lo otro, hacer vínculo con personas que ven en nosotros una tremenda oportunidad y siento que lo que estamos haciendo va por el camino correcto.

Por eso nos atrevemos a postular a premios importantes, a invitar a la comunidad a que lea nuestros trabajos, que se adueñe de nuestro trabajo, porque lo que estamos haciendo nosotros, no solamente yo, sino todos los que estamos involucrados en la literatura. Son propuestas bastante genuinas y en Europa eso se agradece y se reconoce.

Tuve dos libros en Europa que fueron best sellers y eso algo nos dice, algo nos está diciendo acerca de que lo que estamos haciendo tiene un valor, hay un mérito. ¿De qué depende que esto suceda y se abra? Depende de nosotros. Yo creo mucho en mi trabajo porque siento que tiene el suficiente contenido para que se publique.

[Los libros referidos son: Versos para Gabriela y Corazón ecológico].

- ¿Cómo definiría el impacto que estos logros han tenido en su vida personal y profesional?

Cuando fui postulado al Premio Nacional de Literatura, mucha gente cercana me decía: “No, Rigoberto, no postules, la gente te va a tratar mal, la gente va a hablar mal de ti”. Yo también lo pensé, yo dije: “Sí, me van a tratar mal y la verdad es que esto no lo quiero”, pero algo en mi corazón me decía: “Si tú crees en tus convicciones, en tu proyecto, hazlo”.

Me llevé mordiscos, gente que se fue de mi lado, que se bajó de mi carro, que no estuvo de acuerdo conmigo, pero al final del camino siento y estoy convencido de que cumplo para lo que yo estoy predestinado. A lo mejor no seré un grande, a lo mejor nunca voy a ser un grande, pero sí voy a ser el loco que se tiró al precipicio sin alas, pero que le salieron alas y que es posible volar en otros mundos, que es posible volar en otras esferas sin tener alas, porque las alas las crea la convicción, las crea el amor, la constancia. Uno tiene que ser constante con lo que hace, de lo contrario no hay paraíso.

- Usted ha señalado la importancia del arte local en reiteradas ocasiones y medios, ¿por qué cree que es esencial fortalecer el Arte Local? ¿Qué repercusiones positivas hay en ello?

Es lo mismo con respecto al Premio Nacional de Literatura. Yo andaba para todos lados ronroneando con el tema del arte local. Ahí, el sueño comienza en 1999, hice todo un proceso de 25 años y resulta que salió una ley (Ley 21. 181), y que es un producto, es un velero, es una luminaria en el desierto para las próximas generaciones.

Todo lo que yo hago, todo lo que yo fusiono es para las próximas generaciones, ese es mi propósito. Si usted ve, yo no tengo reconocimiento, estoy más peleado con las autoridades, mis padres me quieren bien poco. Claro, porque yo tengo una convicción, yo tengo un camino ya trazado, que mi destino es tener algo para las próximas generaciones.

Todo lo que yo hago, todo lo que yo fusiono es para las próximas generaciones, ese es mi propósito. Si usted ve, yo no tengo reconocimiento, estoy más peleado con las autoridades, mis padres me quieren bien poco. Claro, porque yo tengo una convicción, yo tengo un camino ya trazado, que mi destino es tener algo para las próximas generaciones.

Entonces, cuando yo me vaya de este mundo, cuando me toque partir, algo voy a dejar en mi paso, no va a ser un paso así porque sí, no, no, no, porque yo estoy muy entusiasmado en dejar este departamento como un legado cultural donde aquí vivió y se respiró poesía. Entonces, siento que eso es lo que es el tema de los artistas locales: un legado para las próximas generaciones.

- ¿Qué papel cree que juegan las comunidades locales en la difusión y valoración de la poesía y el arte en general?

Muy pobre. Las comunidades —y no es culpa de ellas, sino de un sistema— están focalizadas en el dinero. Vivimos en un sistema empecinado en la plata. Yo sé que el dinero es importante, lo entiendo, pero no debería ser lo más importante. Las comunidades se centran en el arte que entretiene, en el arte del show y el business, no en el arte antropológico y el arte antropológico tiene una gracia, realza y valora lo local. Sin embargo, esto suele estar reducido a lo folclórico, lo pintoresco, a la feria gastronómica costumbrista. No se le valora como un pilar de la identidad comunal.

Y aquí también hay una responsabilidad de los propios artistas. Este es un concepto que vengo trabajando hace tiempo: a los artistas nos enseñan a reconocer la harina, la sal, la olla donde haremos el pan. Luego, nos enseñan a amasar, y amasamos bien. Después, lo horneamos, nos queda dorado y nos embriaga el aroma. Pero tenemos una falla: en el cuarto paso, cuando hay que salir a vender el pan. Ahí los artistas nos frenamos. Ese cuarto paso se llama difusión, poner en valor, trabajar para potenciar nuestro arte. Ahí es donde, muchas veces, las comunidades terminan abandonando a sus propios artistas. Son poco comprometidas con ellos.

Si se fijan, cuando vienen artistas extranjeros, los espacios se llenan. En cambio, en un show de artistas locales apenas van cinco personas. Y más encima, dicen: “¡Pucha, compadre!, ¡qué fome!”. Porque la expectativa que tienen es la de la radio, la televisión, no la de la comprensión local. Por eso muchos artistas locales decaen en su esfuerzo. En este trabajo, el llegar al público, vender la obra, es clave.

- ¿Cómo piensa que su poesía ayuda a visibilizar a otros artistas o proyectos culturales de Colchagua y la región de O’Higgins?

Yo creo que más que aportar con la obra en sí, mi contribución está en cómo se va fortaleciendo la imagen del poeta. Siento que tengo la oportunidad de vender poesía, de vender mis libros. Tengo esa posibilidad, especialmente en Navidad, cuando mis libros para niños se regalan mucho. También los vendo a algunos colegios que requieren lecturas para sus estudiantes. A veces me llaman y me dicen: “Don Rigoberto, ¿tiene disponibles sus libros? Necesitamos 40 ejemplares”. Y listo, se venden. Pero no creo que eso tenga una gran incidencia. Lo que sí considero importante es mi constancia, mi proyecto con este departamento, las entrevistas que me hacen. Todo eso contribuye a reforzar la idea del poeta, a consolidar lo que significa serlo.

- ¿Qué inspira su poesía actualmente y cómo ha evolucionado ésta a lo largo de los años?

Las primeras veces, mi proceso era completamente empírico. A medida que llegaban las ideas, las tomaba, me las emperifollaba, como decía Pablo Neruda, me las comía, las amasaba y me las guardaba en el bolsillo. Luego, cuando andaba pastoreando, las iba recitando, cantando, reflexionando, y era en ese proceso de reflexión donde una idea comenzaba a tomar forma y a ordenarse. Con el tiempo, me volví más reflexivo. Ya no era simplemente recibir una idea del cielo, llevarla al papel y escribirla tal cual. Ahora llegaban diez, veinte ideas, y elegía la mejor para trabajarla con más rigor técnico.

Hoy en día, sigo cultivando una poesía con los mismos fundamentos y formas, pero con un enfoque más estructurado. Trabajo con recursos pedagógicos y me apoyo en la investigación. Antes de publicar mis libros, investigo mucho, porque me he adentrado en una poesía que exige un compromiso con la verdad. No es lo mismo escribir “Gabriela Mistral, reina de Chile”, una imagen que cualquiera puede ver, que decir “Gabriela Mistral, montaña, semilla de Elqui”. Son frases parecidas, pero no iguales. En esa diferencia radica la responsabilidad concreta con la que trabajo.

- ¿Qué otros sueños o metas desea cumplir en los próximos años?

Cuando terminó la postulación al Premio Nacional, me fijé un nuevo desafío: quiero ser postulado a tres premios. Primero, al Premio Cervantes, que es un gran reconocimiento en Europa; segundo, a un premio muy importante en México (referencia al Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer); y tercero, al Premio Nobel. Es un camino largo, con mucho trabajo por delante. Ahora, insisto: quizás no tenga el mérito académico para esos premios. Pero no estoy trabajando para los académicos, estoy trabajando por el arte local. Algunos dirán: “Pucha, Rigoberto, se le salió la cadena”. Y sí, porque al exponerse a grandes sueños, uno también se expone a la crítica. Pero al final del camino, ¿qué pasó? Nada. ¿Me entiendes? Y si un día esto se logra, muchos se preguntarán: “¿Y este compadre quién es? ¿De dónde salió?”. Pero más allá del reconocimiento, lo importante es lo que dejamos atrás: las esporas poéticas, las esporas de nuestras comunidades.

Sí, es una locura. Pero ¿y qué tiene? Sé que hay dificultades, lo entiendo, pero nadie puede impedirme soñar. Nadie tiene derecho a negarme ese derecho, se cumpla o no. Si ustedes quieren ser cantantes y llegar lejos, háganlo. Si quieren ser grandes futbolistas, háganlo. Si quieren desarrollarse en cualquier área, atrévanse. Ni siquiera es cuestión de talento. Yo no siento que tenga talento en la poesía, más bien, tengo habilidades, y eso es diferente. En la poesía, como en el deporte, hay gente talentosa, pero no se atreve. Ahí tienen sus cuadernos guardados, sin que nadie los lea, aunque en ellos haya tremendas obras. Mientras tanto, nosotros, los más atrevidos, salimos al mundo. Y ahí está la diferencia y para eso hay que trabajar. Por eso, lo único que espero, es que algo quede en el pueblo como un sello para siempre: un verso, un poema, no pretendo nada más.

A lo largo de la entrevista, Rigoberto Meriño deja en claro que el sentido de su carrera va más allá de lograr cierto mérito dentro del mundo “oficial” del arte o de la literatura, pues se proyecta como algo tan anormal frente a ello que su mera existencia ya es rupturista. Por ello, propone desafiar la corriente y, como representante de lo local, presentarse ante la academia no solo en busca de reconocimiento, sino para afirmar su existencia y visibilizar un arte que, de otro modo, difícilmente trascendería las fronteras de su territorio.

El poeta con su propuesta incita la difusión del arte local, aspecto que considera clave y necesario para que el arte antropológico pueda recibir la atención de la comunidad, además del arte ligado a los espacios del show y el business. Los esfuerzos de Rigoberto han tenido un impacto tangible en nuestra realidad como en la promulgación de la ley 21.181 que establece el día del artista local en Chile. Así, logrando un mayor reconocimiento de su arte y las comunidades que representa, se espera que su carrera sea inmortalizada como un presente para las futuras generaciones de artistas locales chilenas y del resto del mundo. Como mencionó en la entrevista. “Más allá del reconocimiento, lo importante es lo que dejamos atrás: las esporas poéticas, las esporas de nuestras comunidades.” Esporas que con esta entrevista anhelamos difundir.

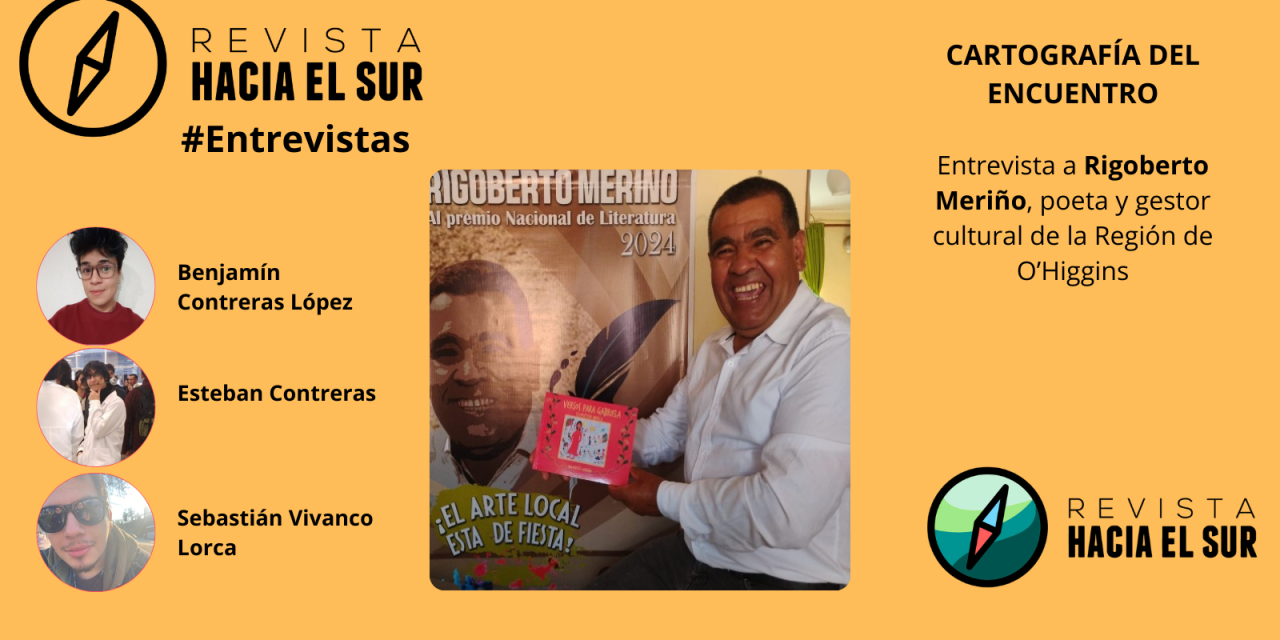

Detalle de las imágenes:

Imagen 1: Rigoberto Meriño y su postulación al Premio Nacional 2024

Imágenes 2 y 3: Promoción de Artistas locales y ley 21.181. Aprobada en 2019, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, dicha ley pone en foco el rol de los artistas locales como representantes esenciales de las comunidades de determinados territorios y, por ende, establece el día nacional del Artista Local, celebrándose el sábado de octubre de cada año.

Imágenes 4, 5 y 6: Creaciones visuales de Rigoberto Meriño.

Imágenes 7, 8 y 9: Actual departamento del poeta y proyecto futuro de museo en honor a Artistas Locales de la Región de O´Higgins.